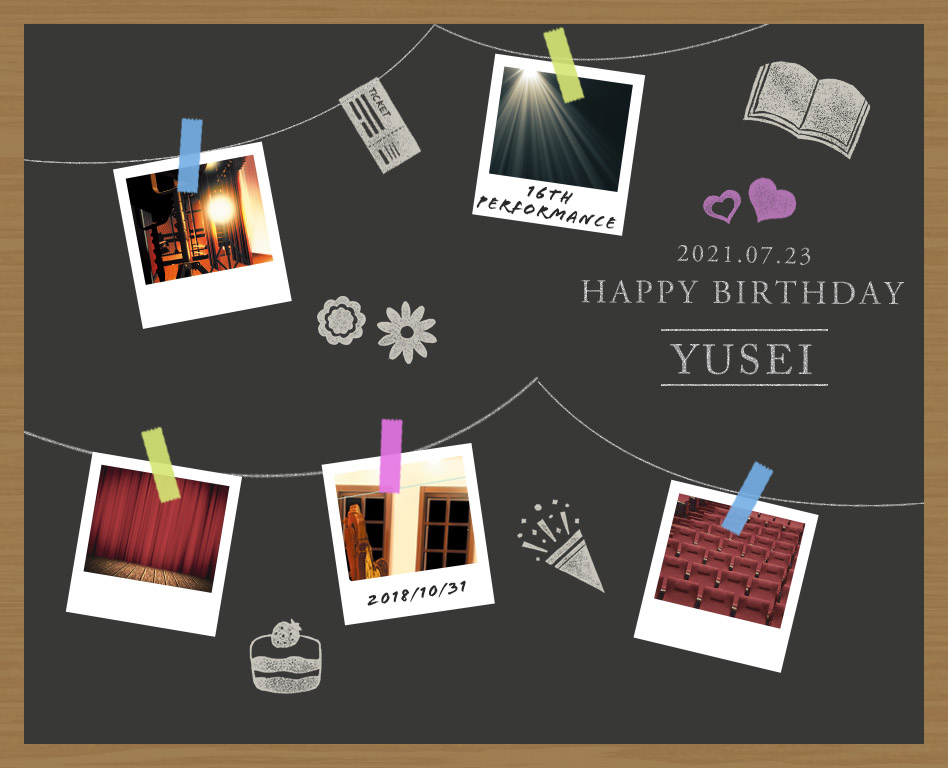

『バースデーカード』瀬戸口侑生 2021年バースデーSS

「……あれ」

山ほどある封筒の中に見覚えのある文字。

俺は手を伸ばし、『劇団ラグナロク 瀬戸口侑生様』と宛名が書かれた封筒を開いた。

* *

今日は久しぶりのオフ。

日課のランニングのあとジムに出かけ、帰ってきてもまだ日は高い。次の予定までは手持ち無沙汰だった。

(そうだ。今のうちに、あれ、やっておくか)

溜まりに溜まったファンレターの整理でもしようと、俺は段ボールを開いた。

ファンレターはもらってすぐに、一度目を通すことにしている。

けれど改めてもう一度読み直しながら、一通一通、レターボックスに差出人の五十音順に並べていった。

毎公演、必ず手紙をくれる人。自分の出来事を日記のように知らせてくれる人。

一度手紙をくれた後、ぱったり止まったと思ったら時間が経ってからまた手紙をくれる人。

毎回、同じレターセットで書いてくれる人……。

ラグナロクでは公演後に役者が見送りをするから、そのときに何度も顔を合わせているファンは顔と手紙の文字が一致するほどだ。

役者仲間のなかには、ファンレターの内容に芝居が左右されるのが嫌で、もらっても読まないという人もいる。

一度読んだらすぐに処分してしまうという人も。

けれど俺は想いの込められたものをどうしても捨てる気になれず、ずっと保管してあった。

(とはいえ、そろそろ収納も限界だし……トランクルームでも借りるかな)

そんなことを考えたときだった。

「……あれ」

封筒の山の中に見覚えのある文字を見つけ、俺は手を伸ばした。

表書きには控えめな文字で『劇団ラグナロク 瀬戸口侑生様』とだけ書かれている。

少し厚みのある封筒を開けば、中から誕生日カードが出てきた。

(そうか、去年の)

『26歳のお誕生日おめでとうございます。いつも瀬戸口さんのお芝居に元気をいただいています。どうもありがとうございます。これからもずっと応援させてください。』

淡いタッチのイラストが印刷されたカードに、短く簡潔なメッセージが並ぶ。

カードには数枚の便箋も同封されていて、そこには前回公演の感想がびっしりとしたためられていた。

これをもらった当時、差出人の名前を見てもすぐにピンとはこなかった。

時折ファンレターをくれているような気もするけれど、見送りで話したことがあったかどうか。

けれどなぜか、丁寧に記された文字と手紙の文章から、俺は1人のファンの姿を思い浮かべていた。

——毎公演、初日と千秋楽には必ず見に来てくれる女の子。

終演後の見送りの列には並ばずそそくさと会場を後にするから、他の役者のファンなのかと思ったこともあった。

けれどカーテンコールのとき、彼女の視線は痛いほど俺だけに注がれていて。

(……俺のファン、だよな? 勘違いじゃないよな?)

それが確信に変わったのは、第15回公演——『月の光に照らされて』の千秋楽のときだった。

初めて見送りの列に並んだ彼女は、真っ赤な顔をして、消え入りそうな声で、それでも精一杯の勇気を振り絞って俺に話しかけてくれた。

公演の感想を伝えて——そこでキャパが一杯になったらしく、最後は逃げるように立ち去ってしまったけれど。

(……可愛かったなぁ)

そのときのことを思い出し、自然と顔がにやける。

俺は便箋だけを丁寧に封筒に戻すと、誕生日カードを開いてサイドテーブルの上に飾った。

再びファンレターの整理に手をつけたところで、インターホンが鳴る。

モニターに映るのは、あの日真っ赤になって俺の前から逃げ出した女の子だ。

「ごめんなさい、遅くなっちゃった」

「全然。外、暑かっただろ」

「うん。梅雨が明けたと思ったら、もうすっかり夏だね」

そんな会話をしながら部屋に入ってきたあいつは、封筒の山を見て目を丸くした。

「すごい量! これ、新しくもらったファンレター?」

「まさか。しばらく溜めてたやつ、整理しようと思って。読み返しながらやってるから、全然進んでねえけど」

「……え、ちょっと待って嘘!」

目ざとくサイドテーブルに飾ったカードを見つけたあいつが、あの日と同じくらい顔を赤くする。

「なんで飾ってあるの!?」

「さっき見つけたから」

「やだやだ、恥ずかしいから飾らないで……!」

カードを隠そうとする彼女の手を寸前で掴み、背後から抱きしめて拘束する。

顔どころか、髪の間から覗いた耳まで真っ赤だ。

「だーめ。俺がもらったカードだから俺のものです」

「だからって飾らなくても……!」

「ここに飾っておけば、いつでも目に入るだろ」

「それが恥ずかしいんだってば」

「じゃあ、写真撮って待ち受けにする。それならいい?」

「う……それはそれで恥ずかしいような……」

腕の中でぼそぼそと言っている彼女を黙らせるように、赤く染まった耳に口づける。

小さく声を上げたあいつが、振り向いて俺を見上げた。

「な、何……?」

「ん? さっき、このカード受け取ったときのこと思い出してた。そのときは、差出人の名前見てもピンとこなくてさ。けど何となく、『もしかしたらあの子かなー』っていうのはあったんだよな」

「あの子って……」

「カーテンコールで、いつも真っ直ぐ俺のこと見つめながら拍手してくれる子がいたんだよ。顔覚えるくらい公演には来てくれるのに、見送りの列にはいつもいなくて」

「…………」

「その子が、『月の光』の千秋楽で、初めて見送りで声かけてくれたんだよな。真っ赤になって、声とか震えてて。一生懸命芝居の感想話してくれるのが、すげえ嬉しかった」

「…………」

「お客さんからは顔が見えないシーンなのに、電話してるときの俺の背中の芝居が印象に残ってるって言ってくれて……」

「ねえもういいから……!」

あいつはこれまで以上——完熟のイチゴみたいに顔を真っ赤にして、手を伸ばして俺の口を塞ごうとする。

「はは、ごめん。もう言わない」

その手を取って軽く指先にキスを落とし、傍らのベッドに押し倒した。

「……すっげえ可愛かったな。あのとき」

「……まるで今は可愛くないみたい」

「あ、そういうこと言う?」

今や、俺に対してちょっと生意気なことまで言うようになった口を唇で塞いでやってから、至近距離のままで囁く。

「今はもっともっと可愛い。このまま襲いたいくらい」

「……っ」

軽く漏れた吐息は熱く、俺を見上げる瞳が艶やかに潤んだ。

「……いい?」

改めて確認するのも野暮だけれど、この後のあいつの表情を見るのが好きで、俺はいつもわざとそう尋ねる。

彼女は俺がとびきり好きな表情で——僅かに目を伏せ、躊躇いがちに頷いた。

窓の外からは、夏を告げる蝉の声。

冷房のよく効いた部屋でも、肌を重ね合わせれば汗が滴るほどに熱くて——

けれどそれすら気にならないほどに、俺はあいつとのひとときに溺れていった。

——Dear Yusei,Happy Birthday!